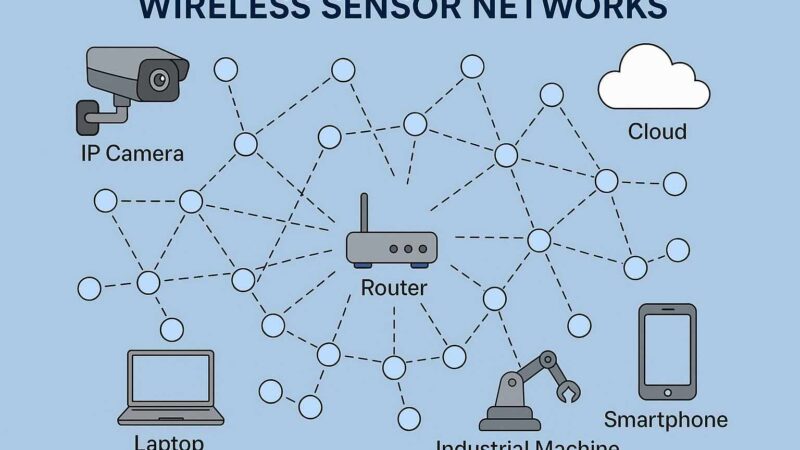

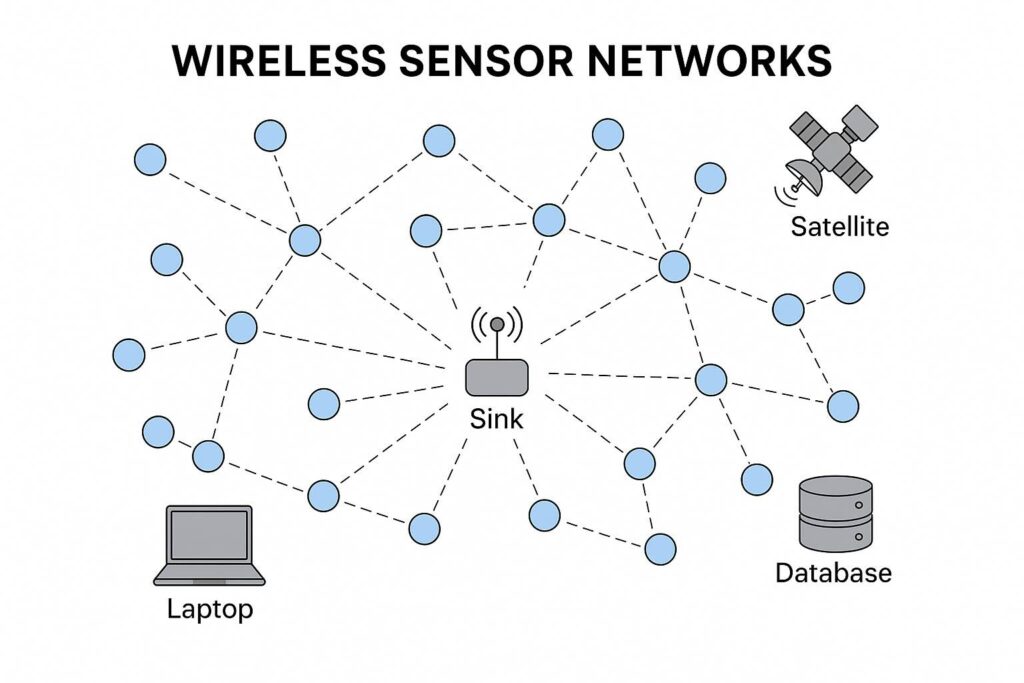

无线传感网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是一种由大量低功耗、多功能的传感器节点通过无线方式组成的自组织网络系统,用于对环境信息进行感知、采集、传输与处理。它广泛应用于军事侦察、环境监测、工业控制、智能家居、医疗保健等多个领域。WSN的发展历史是一条技术进步与应用需求不断推动的轨迹,其演化过程与微电子技术、无线通信技术、嵌入式系统和网络协议等领域的进展密切相关。WSN的典型特点包括自组织、自适应、分布式处理、低功耗和强鲁棒性。

萌芽阶段(1970年代-1990年代初)

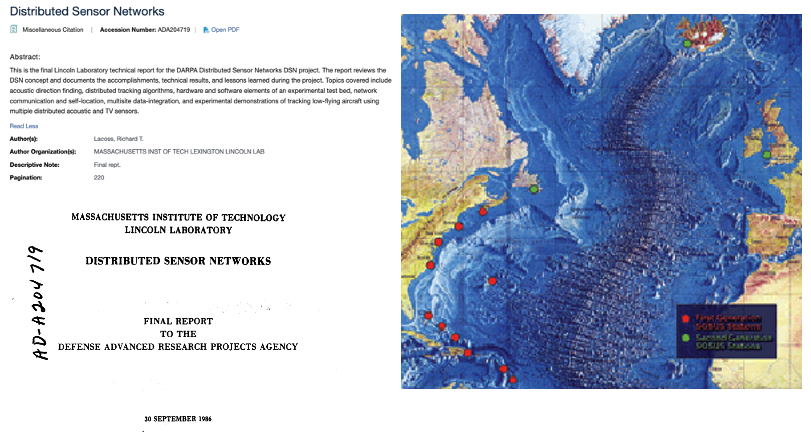

无线传感网络的最初概念诞生于20世纪70年代。最早的推动者之一是美国国防高级研究计划局(DARPA),它资助了多个传感器网络相关项目,用于战场监测和情报收集。根据解密的资料显示1978年DARPA启动了Distributed Sensor Networks (DSN)项目,首次系统性地提出了通过大量传感器协作完成信息获取和目标定位的概念。这一时期的传感器节点体积庞大,成本高昂,通信方式以有线为主,系统部署复杂,主要局限于军事领域的小规模应用。比较代表性的技术包括早期的“声纳网”(Sound Surveillance System,SOSUS)用于探测潜艇活动,奠定了传感器网络的雏形。

技术成型阶段(1990年代中期-2000年)

随着CMOS工艺进步和无线通信技术的发展,传感器设备逐渐实现小型化与低功耗化。这一时期,WSN研究从单点传感和控制逐步转向网络化、分布式的系统架构。

Smart Dust 项目(1997):由加州大学伯克利分校主导,首次提出微型、低功耗、集成传感、处理与通信功能的“智能尘埃”概念,成为现代WSN概念的奠基工程。

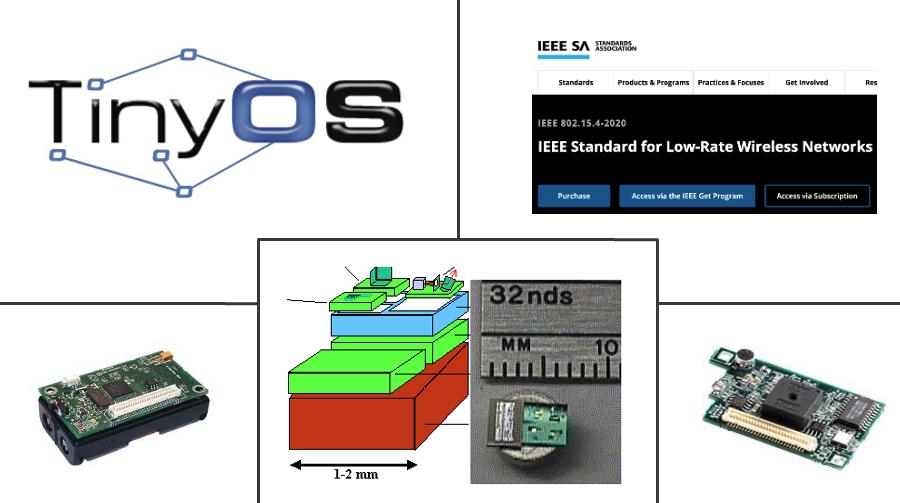

MICA/MICA2 传感器平台:基于TinyOS系统的节点平台,实现了模块化设计,促进了WSN研究从理论走向实际应用。

TinyOS 操作系统:由加州大学伯克利分校开发,专为资源受限的嵌入式设备设计,支持事件驱动模型,极大促进了WSN系统的开发与部署。

IEEE 802.15.4 标准提出(1999):为低速、低功耗无线通信打下基础,是ZigBee、6LoWPAN等协议栈的物理层标准。

快速发展阶段(2000年-2010年)

进入21世纪,WSN作为一个独立的研究领域迅速发展,多个国际科研项目和商业应用相继出现。广泛研究方向包括:网络协议设计(MAC层、路由、数据融合)、节点定位与同步、节点能量管理与寿命优化、网络安全与容错设计。典型的应用实例包括:部署在厄瓜多尔火山区域的WSN系统Volcano Monitoring(火山监测,2004),实现对火山活动的实时感知与远程监控。用于野生动物栖息地的环境监测Great Duck Island Project。

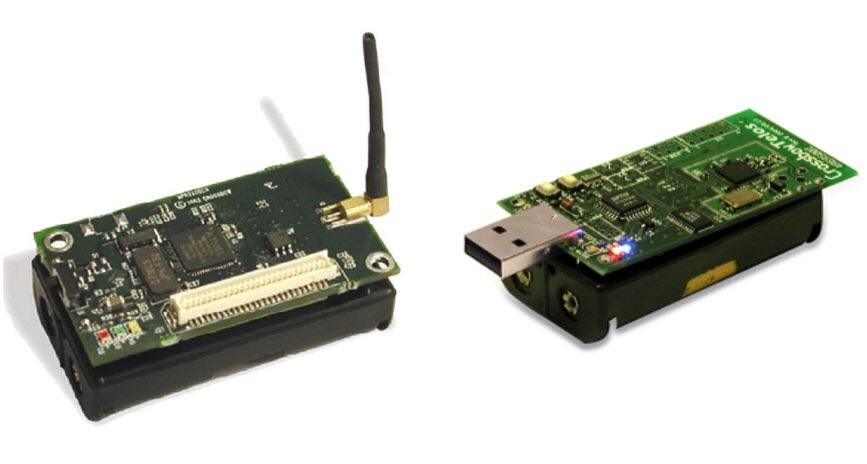

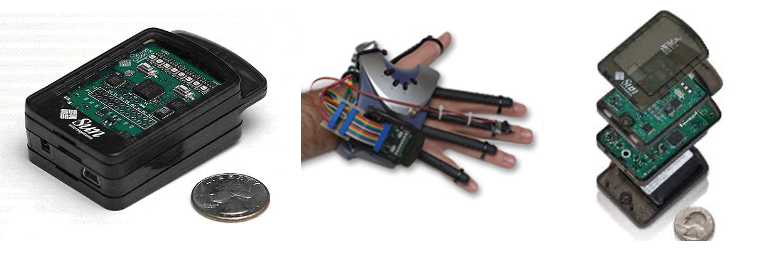

与此同时,商用平台也相继出现:Crossbow、TelosB、SunSPOT等平台推动WSN进入教育和工业应用。

与物联网融合阶段(2010年至今)

随着物联网(IoT)概念的兴起,WSN成为其感知层的核心技术之一,逐步向智能化、泛在化、大规模部署方向演化。融合技术趋势:与云计算、大数据分析平台集成,实现感知-传输-处理-决策的闭环系统;与5G/6G融合,实现低延迟、高带宽、大连接;引入边缘计算和人工智能,使传感器节点具备初步数据处理与决策能力;能量采集技术(如太阳能、机械振动)逐步实用化,缓解能耗瓶颈。

关键标准发展:6LoWPAN、CoAP、RPL 等协议使得WSN更好地接入互联网;LoRa、NB-IoT、BLE Mesh 等新兴通信技术支持广域低功耗传感应用。代表性应用场景:智慧城市(如智能路灯、智慧井盖、城市水文监测)、智慧农业(精准灌溉、温湿控制)、智慧工业(工业物联网监控系统)、智慧医疗(可穿戴生理监测)

无线传感器网络的时间同步技术(Wireless Sensor Networks Time Synchronization)

在WSN进入到快速发展的过程中,一个重要的科研方向成为了学术界和工业界的焦点:无线传感器网络的时间同步技术(Wireless Sensor Networks Time Synchronization),它确保网络中的各个节点能够准确地进行时间同步,从而保证数据传输的可靠性和效率。极端情况下,各个分布式设备之间互相不连通,导致时间同步变得非常的具有挑战。

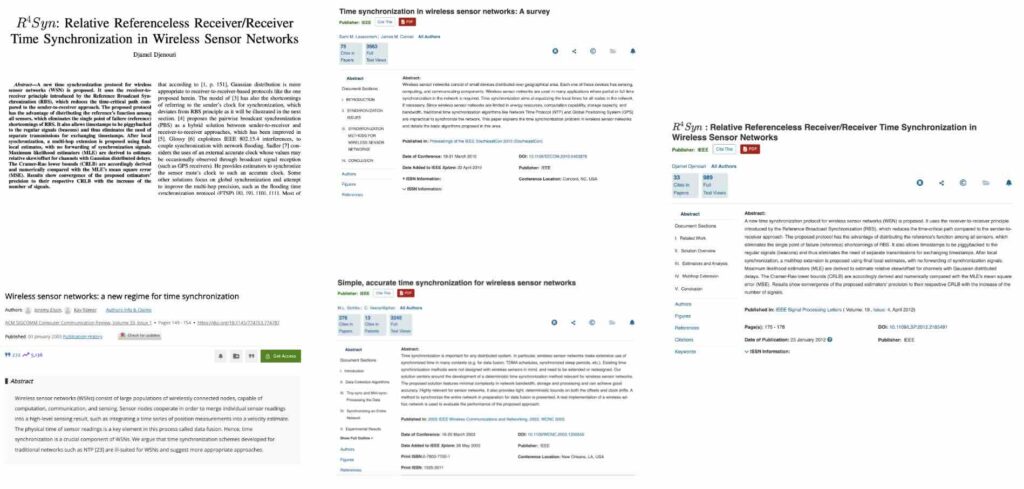

我们所知的传统的时间同步技术主要包括以下几种方法:UTC直接同步:节点直接与全球定位系统(GPS)或其他外部时间源同步,确保时间的准确性。UTC间接同步:通过外部时间服务器或网络中的某个节点来间接同步时间。基站直接同步:利用基站直接向节点发送时间信息,节点接收并调整本地时钟。基站间接同步:通过基站发送时间信息给其他节点,节点再根据接收到的信息进行同步。移动节点信号量同步:在移动网络中,通过信号量机制来同步移动节点的时钟。最新的研究还提出了一种新的时间同步协议R4Syn,该协议利用接收器到接收器的原则,减少了时间关键路径的长度,并通过多跳扩展实现了高效的同步。

这些方法各有优缺点,适用于不同的应用场景。例如,UTC直接同步精度高但需要外部设备支持;基站直接同步适用于有固定基础设施的环境;而移动节点信号量同步则适用于动态变化的网络环境。相信未来会有更多关于无线传感器网络时间同步技术的突破,给分布式设备提供更丰富的选择。

无线传感网络自1970年代初步构想以来,历经军事探索、技术突破、应用拓展和与物联网融合的四个阶段,实现了从概念提出到现实应用的飞跃。如今,WSN已成为物理世界与数字世界连接的重要纽带。随着下一代通信、智能化处理和纳米技术的发展,未来WSN将更加智能化、微型化和普及化,为构建万物互联的智能社会提供坚实基础。